बुलडोजर राज के बढ़ते आतंक के बीच उनमें से अनेक अपने घरों में, उन्हें कभी भी अवैध बताकर ढहा दिए

बुलडोजर राज के बढ़ते आतंक ने घरों को घर ही कहां रहने दिया है

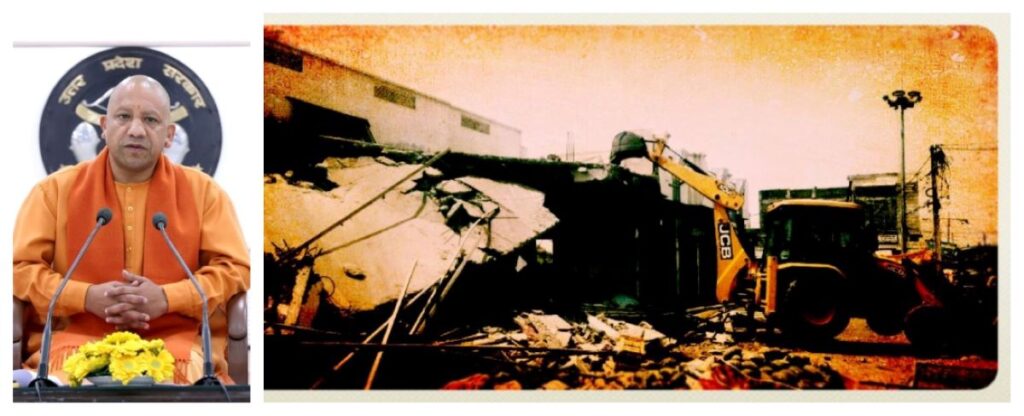

योगी आदित्यनाथ सरकार ( Yogi Adityanath Government)ने कुकरैल नदी पुनर्जीवन परियोजना के तहत लखनऊ में ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी है. ऐसा मानना है कि इस नरमी का एक सिरा लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद भाजपा की अंदरूनी राजनीति में जारी उस उठापटक तक भी जाता है, जिससे मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी असुरक्षित महसूस करने लगे हैं.

BY–कृष्ण प्रताप सिंह

हमारे महान लोकतंत्र की विडंबना अब, कम से कम उत्तर प्रदेश और उसकी राजधानी लखनऊ में, ऐसे मुकाम पर पहुंच गई है जहां नागरिकों को इसके बजाय कि उन्हें घर मिल गए हैं या सिर छुपाने के लिए छत उपलब्ध हो गई है, इस बात को लेकर खुश होना (पढ़िए: ‘जश्न’ मनाना) पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि उनके अवैध करार दिए गए घरों को ढहाया नहीं जाएगा.

इस बाबत समाचार माध्यमों द्वारा कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की ‘दयालु सरकार’ (गौरतलब है कि गुलामी के दिनों में इसी तर्ज पर ब्रिटिश सरकार को भी दयालु बताया जाता था) ने ‘रहम’ करते हुए कुकरैल नदी पुनर्जीवन परियोजना के तहत लखनऊ के पंतनगर, रहीम नगर,अबरार नगर और इंद्रप्रस्थ आदि में ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई रोक दी है, जिससे उनमें रह रहे नागरिक आह्लादित हो उठे हैं.

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वे अनुचित व अनावश्यक रूप से उनके घरों को ध्वस्तीकरण के लिए चिह्नित करने के मामले में अफसरों की जिम्मेदारी तय कर घरों पर बनाए गए चिह्नों को मिटवाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना से प्रभावित ‘प्रमाणित स्वामित्व’ वाले निजी भवनों को समुचित मुआवजा देकर ही अधिग्रहित किया जाए.

अब, कुछ नागरिक संगठन इसे अपने उस आंदोलन की जीत बता रहे हैं, जो उन्होंने घरों पर उक्त चिह्न लगाए जाने के बाद शुरू किया था. दूसरी ओर विपक्षी समाजवादी पार्टी (सपा) भी यह कहकर इसका श्रेय ले रही है कि उद्वेलित नागरिकों के संघर्ष में सबसे अगली पंक्ति में तो वही थी.

नरमी के पीछे क्या?

लेकिन ऐसा कहने वालों की भी कमी नहीं ही है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस मामले में प्रदर्शित अप्रत्याशित नरमी का एक सिरा लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद भाजपा की अंदरूनी राजनीति में चल रही उस उठापटक तक भी जाता है, जिससे मुख्यमंत्री अपनी सत्ता को लेकर असुरक्षित महसूस करने लगे हैं. दावा किया जा रहा है कि इसी असुरक्षा ने उन्हें इन नागरिकों के साथ- साथ डिजिटल हाजिरी को लेकर आंदोलनरत प्रदेश के प्राथमिक शिक्षकों के प्रति भी ‘सहृदय’ बना दिया है.

स्वाभाविक ही, इस तरह के सवाल अपनी जगह बने हुए हैं कि कहीं सुभीते की हालत में आते ही मुख्यमंत्री फिर से बुलडोजर राज को लेकर अपने पुराने रुख पर वापस तो नहीं चले जाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या इस आशंका के रहते मुख्यमंत्री के ताजा आश्वासनों के बावजूद ये नागरिक अपने घरों में उस इत्मीनान, अधिकार बोध व आत्मविश्वास के साथ रह सकेंगे, जैसे वे उनको ध्वस्त करने के लिए चिह्नित किए जाने से पहले रहते थे? खासकर जब उन्होंने, और तो और, अयोध्या तक में देखा है कि पहले वहां के नागरिकों को आश्वस्त किया गया कि सड़कों के चौड़ीकरण की जद में आने वाले उनके घरों, दुकानों व प्रतिष्ठानों को समुचित मुआवजे व पुनर्वास के बाद ही ढहाया जाएगा लेकिन बाद में साम, दाम, दंड, भेद बरत कर इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्हें खुद अपने हाथों अपने घर, दुकाने व प्रतिष्ठान ढहा देने में ही भलाई दिखाई देने लगी.

दरअसल, आज के उत्तर प्रदेश में गांवों के निवासी हों या शहरों के, बेघर हैं तब तो मुसीबत में हैं ही, घर वाले हैं तो भी उनको सुकून मयस्सर नहीं है. कारण यह कि पिछले कुछ सालों से बुलडोजर राज के बढ़ते आतंक के बीच उनमें से अनेक अपने घरों में, उन्हें कभी भी अवैध बताकर ढहा दिए जाने के अंदेशों के गहरे काले धुंए के बीच रहने को अभिशप्त हैं. क्योंकि सरकारी अमला एक बार किसी भी परियोजना के नाम पर उनके घरों को गिराने और कब्जाने की सोच लेता है तो उसे अवैध ठहराने का कोई न कोई आधार (तकनीकी और मीन-मेख आधारित ही सही ) तलाश लेता है और अपनी कार्रवाई में आदमीयत के लिए कोई जगह नहीं रहने देता.

प्रसंगवश, बीसवीं शताब्दी के आठवें दशक के हिंदी के लोकप्रिय कथाकार स्मृति शेष ध्रुव जायसवाल की बहुचर्चित कहानी ‘धुंआ भरा घर’ में अपनी स्थिति के लिए संघर्षरत, उपेक्षित और विद्रोह व आजिजी से भरा नायक अपने पहले ही वाक्य में कहता है: ‘घर होने से वहां वापस लौटने की भी एक मजबूरी होती है.’

आज घरों के वन, टू और थ्री बीएचके में बदल जाने के दौर में बुलडोजर राज ने इस मजबूरी का रूप बदलकर उसे घर होने पर भी बेघर हो जाने की आशंका से त्रस्त होते रहने की मजबूरी बना दिया है. एक शायर के शब्दों में कहें तो पहले लोग दर-ब-दर ठोकरें खाने के बाद जान पाते थे कि घर किसे कहते हैं, क्या चीज है बेघर होना? लेकिन अब वे घर में रहते हुए भी इसे जान ले रहे हैं. यह भी कि घर धुंआ भरा हो या जहर भरा, वहां वापस लौटना मजबूरी से ज्यादा जरूरत होती है. बकौल एक शायर: ‘तुम परिंदों से ज्यादा तो नहीं हो आजाद/शाम होने को हो तो वे भी घर को लौटते हैं.’ और अपने बच्चों को घर (घोंसला) बनाकर नहीं दे जाते तो बनाना जरूर सिखा जाते हैं.

‘मेरा घर गिरा दोगे क्या?’

बात को यों भी समझा जा सकता है कि उत्तररप्रदेश प्रदेश में बुलडोजर राज से पहले तक दो व्यक्ति झगड़ रहे होते और उनमें कोई शातिराना दिखाते हुए दूसरे को धूल चटा या मिट्टी में मिला देने की धमकियों तक जा पहुंचता और दूसरे के लिए उसकी यह अति नाकाबिल-ए -बर्दाश्त हो जाती तो वह भी तमक कर कह देता, ‘चलो-चलो, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे. तुम मेरा घर गिरा दोगे क्या?’ और शातिराना दिखाने वाला झेंपकर मुंह छिपाने लग जाता. उसकी यह कहने की हिम्मत नहीं होती कि हां, वह उसका घर गिरा देगा. क्योंकि यह बात उसके बूते की नहीं होती. कारण कि तब तक किसी के द्वारा भी किसी का घर गिराना इतना आसान या सामान्य नहीं हुआ था.

वे राजे महाराजे भी, जिनमें से कई को लोगों को बेघर बेदर करने के लिए ही जाना जाता है, आम तौर पर ऐसा करने से परहेज बरतते थे. वर्जित कर्म, पाप या अपराध जो भी मानते रहे हों. चिरौरी मिनती करने पर वे अपनी पीड़ित दियारा का यह सवाल सुनकर भी थोड़ी मुरव्वत बरत देते थे कि ‘आप इतने बेमुरव्वत हो जाएंगे तो हम जाएंगे कहां?’

लेकिन अब घर गिराना, कम से कम सरकारों के लिए, इतना आसान हो गया है और उसके इतने समाजशास्त्रीय व मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव उत्पन्न हो गए हैं कि नागरिकों का ‘तुम मेरा घर गिरा दोगे क्या?’ पूछने का आत्मविश्वास ही जाता रहा है.

कहते हैं कि पहले अब्दुल ने यह आत्मविश्वास गंवाया और अब अजीत भी गंवा बैठा है. जिस पर अब यह इक्का- दुक्का घरों का मामला भी नहीं रह गया है. बस्तियों तक का कुछ ठिकाना नहीं कि कब उन्हें अवैध करार देकर ढहा दिया जाए और उनके निवासी सड़क पर आ जाएं.

कई मामलों में तो नागरिक अपने घरों की भूमि की रजिस्ट्री, भवन का मानचित्र, गृहकर, बिजली बिल व जल मूल्य की अदायगी की रसीदें और अदालतों के स्थगनादेश वगैरह दिखाते रहे जाते हैं और देखने वालों को ध्वस्तीकरण का यह मानवीय पहलू भी नहीं दिखाई देता कि उनके घर गिरा दिए जाएंगे तो वे जाएंगे कहां? यह भी नहीं कि कई बार लोग एक घर बनाने में ही टूट गए होते हैं, समुचित मुआवजा पा भी जाएं तो दूसरा कैसे बनाएंगे?

स्त्रियों के भीतर से उठी मांग

यहां एक पल रुक कर यह भी जान लेना चाहिए कि जब भी कोई घर टूटता है, पुरुष कम, सबसे ज्यादा उसमें रहने वाली स्त्रियां टूटती हैं. कवि प्रभात ने अपनी ‘घर’ शीर्षक कविता में यों ही नहीं लिखा है कि दुनिया के सारे घर स्त्रियों के भीतर से उठी मांग हैं और घर की सबसे ज्यादा जरूरत स्त्रियों को ही होती है सृजन और जनन के लिए:

स्त्रियों के भीतर से उठी मांग हैं

पृथ्वी के सारे घर

तारों भरी रात के घर से

पृथ्वी का काम चल सकता है

एक स्त्री का नहीं

सूर्य के उजास के घर से

वनस्पति का काम चल सकता है

एक स्त्री का नहीं

एक स्त्री को तो घर चाहिए ही

जन्म देने के लिए

बाघिन को मांद चाहिए

तोती को कोटर

गिलहरी को छज्जा चाहिए

लोमड़ी को चार दरवाज़ों वाला घर

ज़मीन के भीतर

स्त्रियों की जैविक ज़रूरत है घर

संततियों के लिए

स्त्रियां रुक जाती हैं

घर में अन्न आग और पानी को बसाने के बाद

बिल्डर नहीं रुकते

वे लोमड़ियों, खरगोशों, चूहों, सांपों

गिरगिटों और वनबिलावों के

लाखों लाख घर छीनकर

बनाते ही जाते हैं लाखों लाख घर

वे इतने ज़्यादा घर बनाते हैं कि

ख़ाली पड़े रहते हैं लाखों लाख घर

पृथ्वी के तमाम बेघर

बने ही रहते हैं बेघर

बिल्डर घर बनाते हैं बेघरों की भी

जगहें छीन छीन कर

और अब तो लोगों में भी चलन है कि

कोई दस घर छीनकर बनाता है

अपना एक घर

कोई सौ घर छीनकर

तो कोई हज़ार

कोई लाख

कोई करोड़ों घर छीनकर

बनाता है अपना एक घर.

फिलहाल, यह समझना कठिन है कि सरकारें स्त्रीलिंग होने के बावजूद घर से जुड़े इस सच को क्यों नहीं समझ पातीं और क्यों बार बार उन्हें अवैध कह कर ढहाने के बहाने तलाशती रहती हैं, वह भी तब, जब वे जिस संस्कृति की अलंबरदार होने का दावा करती हैं, उसमें घर तो कौन कहे, चिड़िया का खोंता (घोंसला) तक उजाड़ने की मनाही है.

घर बनाम मकान

यों, सिर छुपाने के लिए उसके ऊपर छत का सपना भला कौन नहीं देखता? इस छत का ही दूसरा नाम घर है, जो रोटी व कपड़े के साथ मनुष्य की तीन प्राथमिक जरूरतों में शामिल है- अलबत्ता, सिर्फ ‘मकान’ ‘घर’ का पर्यायवाची नहीं है. इसीलिए ‘अपने घर’ की बात करें तो उसका अरमान महज चार दीवारों और एक छत से पूरा नहीं होता क्योंकि घर व मकान पर्यायवाची नहीं हैं और जब भी उन्हें पर्याय समझने की ग़लती की जाती है, एक विडंबना का जन्म हो जाता है, तब प्रार्थना करनी पड़ती है: ‘मेरे खुदा मुझे इतना तो मो’तबर कर दे/मैं जिस मकान में रहता हूं उसको घर कर दे.’

बकौल शहरयार ‘घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है’, जो बुलडोजर राज में दुर्लभ होता जा रहा है. इसलिए प्रायः ऐसा होने लगा है कि तसव्वुर के नक्शे के मुताबिक घर बनाने के लिए जमीन कुछ कम पड़ जाती है. फिर तो वह कतई रास नहीं आता और मिलने-जुलने वालों को ताकीद करना पड़ता है: ‘जो मिलना चाहो तो मुझसे मिलो कहीं बाहर/वो कोई और है जो मेरे घर में रहता है.’ बकौल अज़हर अदीब: ‘हमने घर की सलामती के लिए/ खुद को घर से निकाल रक्खा है.’

लेकिन खुद को घर से निकाल रखने की यह बेबसी भी अपने घर का आकर्षण कम नहीं कर पाती. ‘दर्द-ए-हिजरत के सताए हुए लोगों को कहीं/साया-ए-दर भी नजर आए तो घर लगता है.’ हां , कई बार इसका उल्टा भी होता है. इसलिए कि आजकल अनेक घरों में आदमी नहीं रहते. बकौल बशीर बद्र : घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला.

Add A Comment